Anlässlich der Abschlussausstellung der Ostkreuzschule für Fotografie im Oktober 2014 im SEZ in Berlin, entstand zu den Fotoarbeiten von Aras Gökten der folgende Text.

Investigation spurloser Konstruktionen – zu fotografischen Werken von Aras Gökten

Bei Zeitzeugen handelt es sich um eine Spezies, die für einen bestimmten Moment und Ort, für eine Konstellation der Zeitgeschichte stehen und befragt werden. Spezialisten also, deren Zeugenschaft Auskunft liefert. Sie wirken manchmal heroisch, obschon sie nur in der Nähe und nicht unbedingt aktiv waren, aber manchmal eben doch als Akteure das Geschehen mitbestimmen. Ihr Bericht bezeugt eine Spur des Gewesenen, der überlieferte Text wird zum Erinnerungsbild und ersetzt andere Gedächtnisbilder, die sich weniger tief eingebrannt haben, oder lückenhaft sind, oder, und so ist es zumeist, nicht so gut erzählt wurden. Zeitzeugenschaft meint Deutungshoheit. Vom Rednerpult gesprochen: Ein Text, ein Foto, das Klarheit schafft, das Vergangene einordnet. Gute Filter.

Was aber, wenn in unseren Städten, deren Architekturen und Konstruktionen kurzfristig und eventhaft anmuten, urbane Situationen rein simulativ organisiert sind? Was, wenn dieser ununterbrochenen Metamorphose städtischer Moderne die Spuren ausgehen, weil die Lichter gar zu arg brennen oder gar zu schwarz die Szenen verdunkelt sind? Was, wenn die Bewohner selber keine Spuren hinterlassen? Was, wenn sie in inszenierten Räumen nur in diesen grell-lauten Momenten erhabenen Zusammengehörigkeitsgefühls existieren, um sich anschließend aufzulösen? Was, wenn diesen beständigen Verformungen, Tautologien und situativen Reflexen der Atem ausgeht und niemand am Ende bereit ist Zeitzeugenschaft zu übernehmen? War niemand dabei?

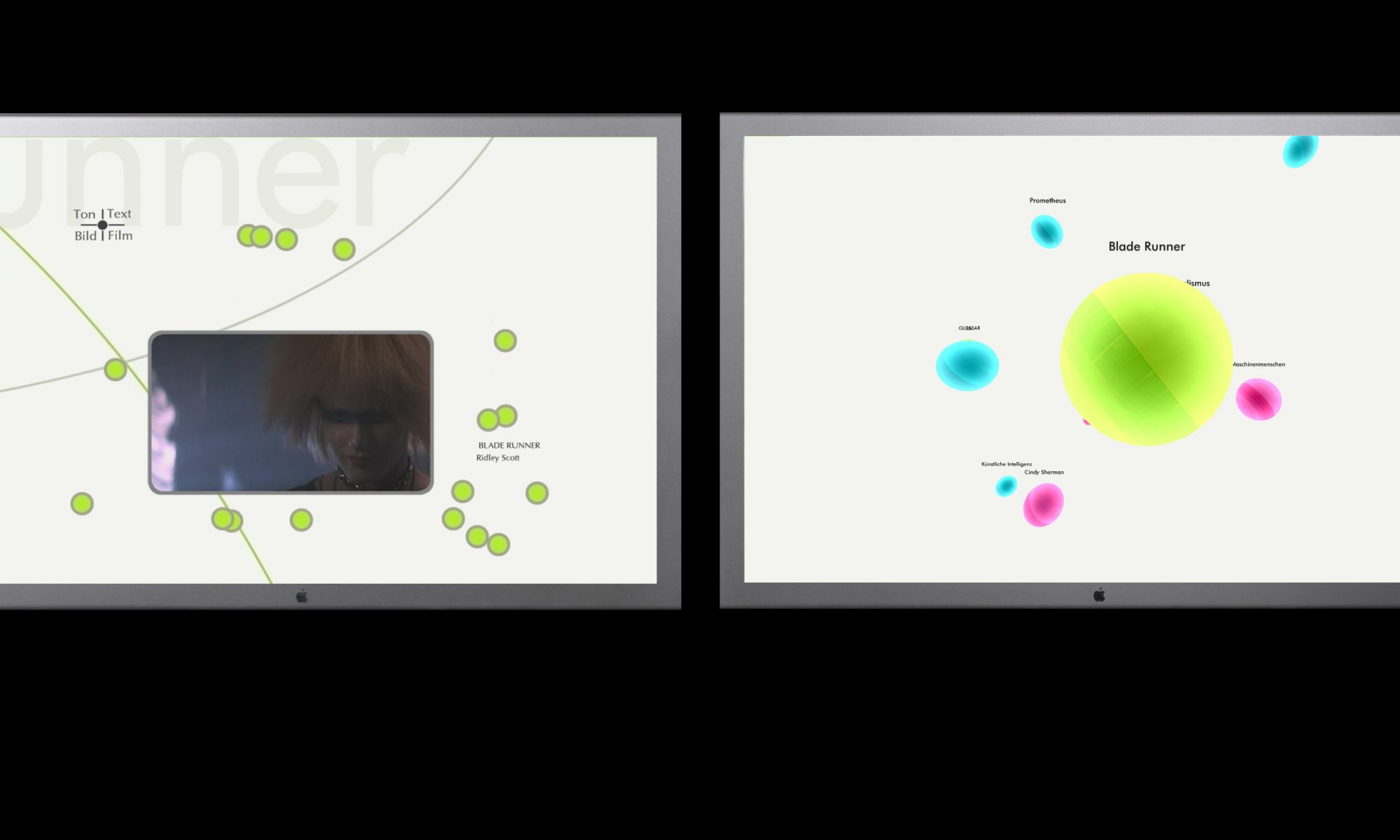

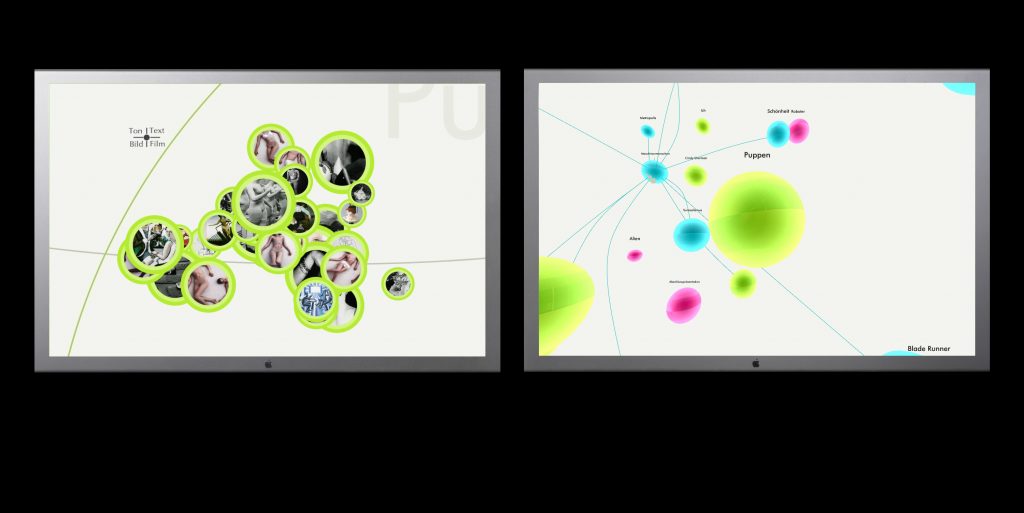

Die kargen, in ihrer technischen Perfektion verwahrlosten Konstruktionen, in denen wir als spurlose Monaden abhängen, werden von Aras Gökten oft mit grellem Licht aus einer vollkommen inszenierten Welt herausgeschält, die sich Blick und Nutzung beständig entzieht. Sie suggeriert uns mögliche Anwesenheiten, als zitiere sie alte Texte der Moderne. Gökten beleuchtet diese kühlen Passpartouts, architektonisch ausdrucklose Portfolios, deren Ziele unsichtbar bleiben, deren Funktionen austauschbar sind, in denen man von aller Art Gefühlen verschont bleibt. Er beleuchtet, weil diese Welten nicht leuchten.

Der Fotograf Aras Gökten konstatiert den status quo, der nur beim Auslösen des Verschlusses einen Wert erhält, der nur für diesen Moment zu existieren scheint. Szenen, die nur für diese Fotografie errichtet wurden, nur, um fotografiert zu werden. Hier erkennen wir Kern und Wesenheit dieser ständig flüchtenden, vollkommenen Architektur- und Sinnmetamorphose: Sie fließt synchron zum Verkehr und bewegt sich mit uns Stadtnomaden, wechselt täglich Kleidung und Gesicht, glänzt anderntags in frischem Teint, sucht neue Challenges und drückt sich fortwährend vor Bewährung und Alter. Die Ereignisse sind künstlich, Ergebnis kalkulierter Simulationen und vielen hundert Fachgesprächen zwischen Bürokraten, Ingenieuren, Architekten und Finanzjongleuren. Eine Kaskade digitaler Entscheidungsumgehungen, die möglichst vielschichtige und unklare Bedeutungen in sich tragen. So befriedigen sich alle Beteiligten.

Bei Göktens Fotografie dreht sich alles um die investigative Lust an der Deutung. Ihr Blick auf das arrangierte Ensemble liefert dem Ensemble als Echo einen Moment Lebendigkeit. Die Fotografie dieser Ambiente, Environments und ortloser Kulturphrasen, dieser kleinen Monster und blutleeren Vampire, einzig diese Fotografie liefert den Wert, weil jetzt ein Bild existiert. Die Bilder von Aras Gökten bezaubern die entzauberten Kulissen, sie erzählen prägnant, klug und gekonnt, wo Erzählung seit langem dem Wunsch nach Rendite gewichen ist.

Es wird spannend: Weil nun die Erfüllung der Fotografie bevorsteht, denn diese Sujets scheinen der Fotografie vollkommen gewogen zu sein, sie entblössen sich, sie gehorchen nur dem Objektiv, um objektiv zu sein. Hier verschwindet die Welt nicht im Verschluss der Kamera, hier ist die Welt präsent. Sie existiert einzig in der Fotografie und für diesen Moment fotografischer Zeitzeugenschaft. Ein Danach gibt es nicht und irgendwie ist es auch nicht wichtig. Dem Zeug weint keiner nach. Es bleiben die Fotografien von Aras Gökten.

(c) 2014 Martin Kreyßig