Es bediente Sie 91

Danke 91, gut gemacht, freundlich ist 91, fleißig auch, 91 hat Ideen, unterbreitet Vorschläge, 91 bringt sich ein, argumentiert, probiert Neues, plant im Voraus, schaut in die Zukunft, 91 analysiert, rekapituliert, kontrolliert, rechnet nach, 91 verschafft sich einen Überblick, 91 recherchiert, 91stes Lieblingswort, recherchiert nach unbekannten Lösungsansätzen, sucht unorthodoxe Wege, 91 setzt Maßstäbe im Projizieren von Strategien, Entwicklungsmaßnahmen, 91 kreiert die Zukunft mittels einer fundierten Analyse der Gegenwart, 91 übertrifft die gestellten Aufgaben, 91 löst Begeisterung aus, 91 verdient nicht nur anhaltenden Applaus, sondern auch eine Gehaltserhöhung plus einer Gratifikation zu Weihnachten, vielleicht Konfekt in einer Bonbonniere?

Es bediente Sie 91

Danke 91

Frankfurter Judaskuss – Caroline von Grone

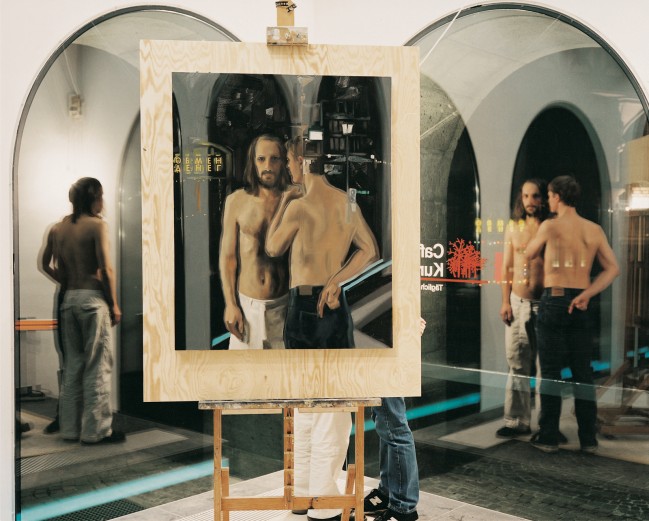

Frankfurter Judaskuss, 2003, Caroline von Grone, Videofilm / Länge: 15:00 min / Produktion: Caroline von Grone

Die Aktion Frankfurter Judaskuss findet zur Eröffnung der Ausstellung deutschemalereizweitausenddrei im Frankfurter Kunstverein im Jahr 2003 statt. Zwei männliche Halbakte stehen im Schaufenster des Kunstvereins Modell. Ihre Spiegelung im nächtlichen Fenster wird gemalt. Von außen ist fünf Tage vor der Eröffnung nur die Modellsituation sichtbar, nicht was gemalt wird, nach der Eröffnung erschließt sich von innen das Bildmotiv. Anschließend werden die entstandenen Bilder und der parallel in Zusammenarbeit mit Martin Kreyssig produzierte Film über die Aktion in der Ausstellung gezeigt.

The action Frankfurter Judaskuss (The kiss of Judas in Frankfurt) was performed to mark the opening of the exhibition deutschemalereizweitausenddrei at Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, 2003. Two male semi-nudes provided the models in the art association’s display window. Their reflection in the nocturnal window was painted. For five days before the opening, only the painter with the models could be seen from outside, not the painting; the subject of the painting only became apparent inside after the opening. Afterwards, the pictures painted were shown in the exhibition along with a film about the action filmed by Martin Kreyssig.

Produced with Martin Kreyssig, shown during the exhibition deutschemalereizweitausenddrei at Frankfurter Kunstverein, Frankfurt/Main, 2003

Text: Caroline von Grone

Unter Menschen 1 von x

Gesunken

Dringt kein Wort aus

Klammer Höhle

Stumpfe Dunkelheit der

Kälte toter Atem

Nebel roter Ziegelsteine

Klebrig stopfen Schleim und Dreck.

Unter Folienschwärze

Mahlen Lagen

Nasser Tücher Ballen dichten

Stoffs verstopfte Ohren

Klagen durchgebohrter Glieder

Kreischend flattern weiße

Schreie nicht Vogelflug nicht

Ausgerissene Gefieder

Auferstehung kleidet

Neu.

Unter Menschen 2 von x

Fordern schnelle

Fäuste Lärm und

Hohngelächter Scham verzerren

Mund und Nase blutig

Rohe Worte

Neid gezimmert

Haut und Knochen werfen

Wand und Rippen einen Schatten

Keine Lippen sanftes

Zucken aufgespannte

Haut dem Publikum zur

Trommel Abschied schlagen.

Raus aus der Manege

Blut und Rotz der

Kalte Boden

Reissen sie die Sehnen

Spielen sie die Lyra

Zu Schmerzen.

Wanderla

Ich wandert übern Kieselstein

in einem kühnen Bogen,

dort holt der Kreis sein Ende ein,

fällt Weg auf Weg,

mal schnauf mal schnapp,

doch ist vom Anfang her gesehen

kein Unten und kein Oben.