- Gebundene Ausgabe: 280 Seiten

- Verlag: Kehrer, Heidelberg (Februar 2011)

- Sprache: Deutsch

- ISBN-10: 3868282017

- ISBN-13: 978-3868282016

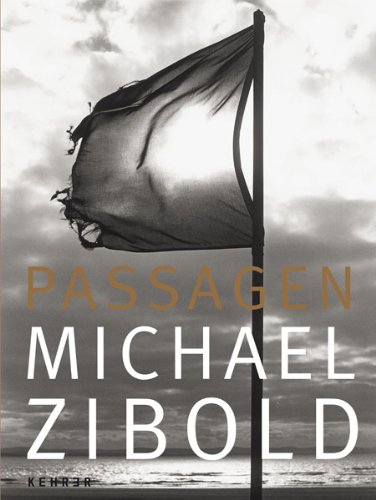

Michael Zibolds Fotografien im Band Passagen sind während der letzten zwanzig Jahre in den großen Hafenstädten dieser Welt entstanden: Shanghai, St.Petersburg, New York, Neapel, Rio de Janeiro, um nur einige der neunzehn Orte zu nennen. Doch von Häfen und ihren Aktivitäten erzählen die Fotos nur beiläufig. Im Mittelpunkt der Schwarzweißfotografien stehen Begegnungen mit Menschen und Orten, die über den rein dokumentarischen Kontext hinaus verweisen. Dabei zaubern ausgesuchte Blickwinkel, Hinter- und Vordergründe, Details und eine auf das Tageslicht vertrauende Lichtregie aus alltäglichen Eindrücken Geschichten.

Michael Zibold (1957-2021) studierte in Stuttgart, lebte in New York, Mailand und Tokio, bevor er 1989 nach Hamburg kam. Hier lebt und arbeitet er heute. Vor allem mit seinen Reportagen aus den Metropolen der Welt hat er sich international einen Namen gemacht. Seine Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Ausstellungen präsentiert.

»Die Bilder von Michael Zibold bringen uns Orte, Gesichter und Szenarien zur Ansicht, die in uns zu Erinnerungen werden, ohne dass wir anwesend waren. Von seinem Instinkt für das Nebensächliche geleitet, folgt man der Spur des Photographen durch den urbanen Dschungel. Man entdeckt Ruhe, Stille und die oft erschreckende Sicht auf einen eingefrorenen Augenblick.« Prof. Martin Kreyßig

Michael Zibold took the photographs in the book „Passagen“ during the past 20 years in the world’s major harbor cities: Shanghai, St.Petersburg, New York, Naples and Rio de Janeiro, to name just a few of a total of 19 different settings. But his images are only marginally about harbors and what goes on there. The black-and-white photographs focus instead on encounters with people and places that go beyond the purely documentary context. Carefully selected angles, backgrounds and foregrounds, details, and confidence in the adequacy of daylight conjure up compelling stories out of these everyday scenes.

Michael Zibold (1957-2021) studied in Stuttgart and lived in New York, Milan and Tokyo before coming to Hamburg in 1989, where he still lives and works today. He has made a name for himself internationally mainly with his photo reports on the world’s metropolises. Zibold’s work has been featured in numerous exhibitions.»Michael Zibold’s pictures show us places, faces and scenarios that become memories without us having been there. Guided by his instinct for incidentals, we follow the photographer’s trail through the urban jungle. We discover peace, silence, and the often shocking sight of a moment frozen in time.« Prof Martin Kreyßig

Autoren des Katalogs „PASSAGEN“: Wolf Jahn, Robert Morat et al.

JENSEITS ALLER SENSATION

Emotionen überall. Die Hauptsachen springen dem Betrachter ins Gesicht wie wilde Tiere. Das Wichtige bleibt hängen. Action!

In Michael Zibolds eindrucksvollen schwarzweissen Fotografien wird die Wertepyramide auf die Spitze gestellt. Das scheinbar Nebensächliche wird in den Mittelpunkt gerückt, seine Protagonisten bevölkern Nischen und Schatten, sie sind die eigentlichen Hauptdarsteller dieser fröhlichen Welt, voll von Stars und Sternchen.

Ob Mailand, Istanbul, New York, Shanghai, Peking, Palermo, Hamburg oder Wien: die Steine, das Glas der Städte, vor allem ihre Bewohner haben es diesem Fotografen angetan. In der Stadt, dem Olymp menschlichen Handelns, streift Zibold umher, sucht mit sicherem Instinkt und Gefühl die Plätze auf, deren steile Kontraste ihn sogleich gefangen halten, die er mit dem Normalobjektiv in einfachster Manier umsetzt. Keine Bearbeitung, no fake.

Von Gefühlen geleitet, entstehen Momentaufnahmen, die schon im nächsten Moment wieder anders aussähen. Die ausschnitthafte, diagonale Komposition vieler Bilder gibt mehr von dem frei, was gemeinhin verborgen bleibt. Spiegel und Fenster, Schatten und Schriften sind bevorzugte Sujets. Die verstellte Sicht auf das Leben öffnet eine umfassendere Totale, denn das bekannte Panorama. Der Ausschnitt eines Stückes Welt beinhaltet auch schon alle anderen möglichen Perspektiven.

In diesen Fotografien bilden Rand und Lücke das Zentrum. Sie sind bestimmender Teil der künstlerischen Komposition. Fast konservativ. Die Lücke definiert das Fehlende als das Entscheidende, das die Mitte, das Zentrum, der Hype nie erreichen kann. Die Ränder bezeichnen immer Ende und Übergang, mithin eine optimistische Sicht. In diesem Sinn sind die Fotos dieses sensiblen Weltenguckers den Menschenstädten ein schwarzer Spiegel. Sie zeigen unvermittelt und hart was übrig bleibt, woraus Zukunft entsteht. Jenseits aller Sensation. Jenseits kultureller Unterschiede.

Die „eigenen Bilder“ des Michael Zibold bringen uns Orte, Gesichter und Szenarien zur Ansicht, die uns zur Erinnerung werden, ohne daß wir seinerzeit anwesend waren. Von seinem Instinkt für das Nebensächliche geleitet, folgt man der Spur dieses Fotografen durch den urbanen Dschungel. Man entdeckt Ruhe, Stille und die oft erschreckende Sicht auf einen eingefrorenen Augenblick. Dann gibt sich die Welt wieder einen Ruck und voller Erleichterung spürt man die Drehung um die eigene Achse.

Pressetext von Martin Kreyssig zum Werk von Michael Zibold, 1997