Ein Arbeitsbesuch im Atelier des Malers Thomas Eylert, seinem Malerstellvertreter sowie Gehilfe und Souffleuse. Ein Spielfilm (Länge 12:08 Min) von Martin Kreyssig nach dem Script von Gustav Kluge 2004.

Ein Arbeitsbesuch im Atelier des Malers Thomas Eylert, seinem Malerstellvertreter sowie Gehilfe und Souffleuse. Ein Spielfilm (Länge 12:08 Min) von Martin Kreyssig nach dem Script von Gustav Kluge 2004.

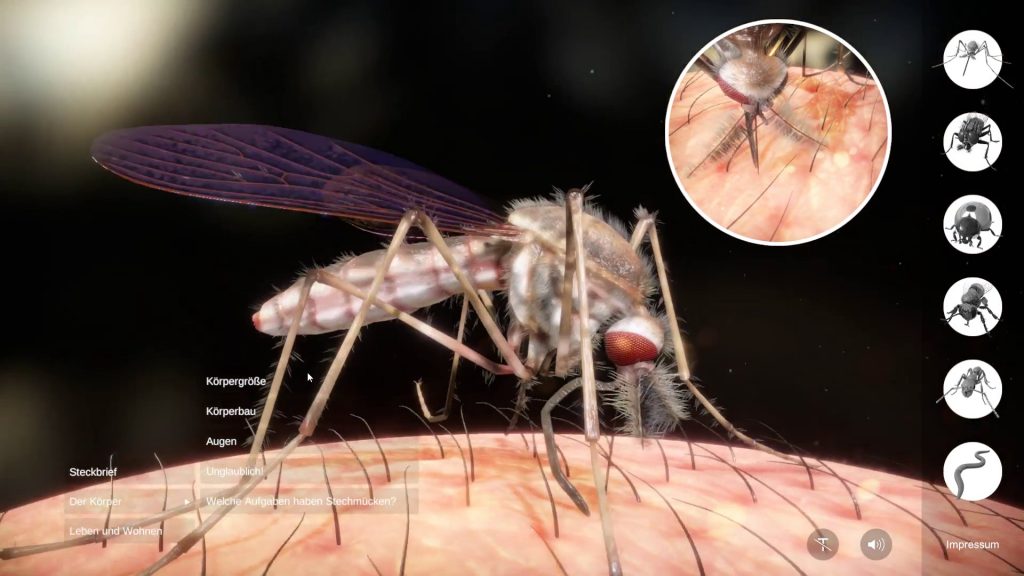

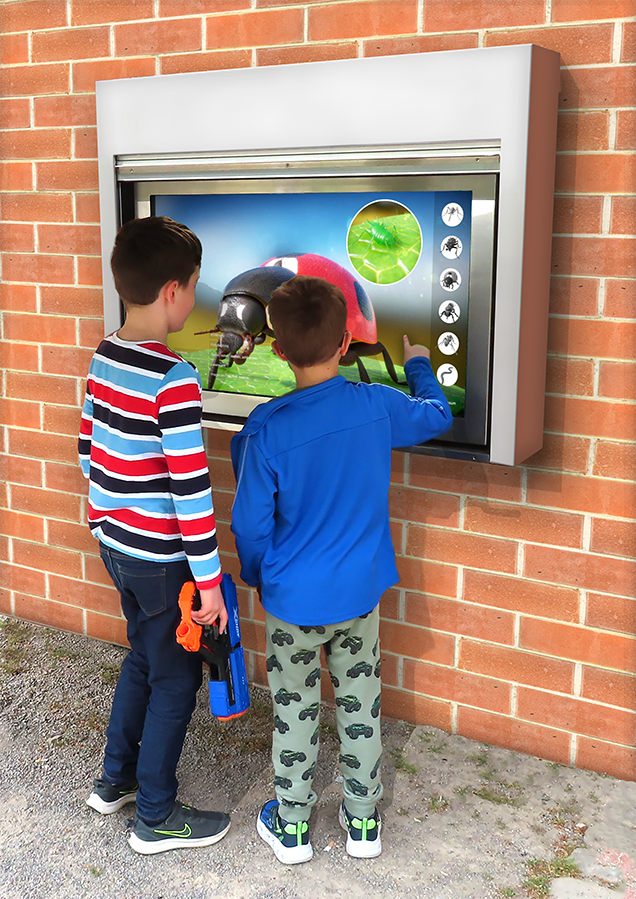

Im Auftrag der Stadt Gladbeck haben Daniel Ackermann und Martin Kreyßig die interaktive Anwendung „Entdecke die große Welt der kleinen Tiere“ konzipiert und entwickelt. Auf dem parkähnlichen Gelände eines ehemaligen Kotten, heute als Freizeitgelände mit Spielplatz, Wiesen und Kleintieren genutzt, wurde am Haus des Fördervereins Kotten-Nie ein Touchscreen-Monitor installiert. Hier lernen Kinder sechs typische Insekten ihrer Umgebung näher kennen: Die Gemeine Stechmücke, Stubenfliege, Westliche Honigbiene, Siebenpunkt Marienkäfer, Rote Gartenameise und den Kompostwurm.

Die Tiere wurden als 3D-Figuren modelliert, die Echtzeitanwendung in Unity umgesetzt. Interaktiv können die Kinder Einzelheiten der Insekten entdecken und dazu informative Texte etwa zum Körperbau, den Sinnen, zu Verhalten, Fortpflanzung und Lebensweise lesen und anhören.

Technische Hinweise zur Umsetzung:

Konzeption, Dramaturgie und Gestaltung: Daniel Ackermann und Martin Kreyßig

Programmierung: Alexander Johr

Sprecherinnen und Sprecher:

Heike De Groot, Marion von Stengel, Jule De Groot

Videoessay der Ausstellung „LE DIAPHANE – Une Réflexion, une Collection, une Exposition, un Lieu“ in französischer Sprache (60 min, 1993) von Martin Kreyssig, kuratiert von Denys Zacharopoulos, mit Werken von Giovanni Battista Piranesi und zeitgenössischen Künstlern in Tourcoing / Pas de Calais 1990 – 91.

Künstlerliste: CARLA ACCARDI, PIERRE DUNOYER, ARNULF RAINER, JEAN PIERRE BERTRAND, JANNIS COUNELLIS, REINHARD MUCHA, PER KIRKEBY, JAMES COLEMAN, LAWRENCE WEINER, THOMAS RUFF, THOMAS SCHÜTTE, NIELE TORONI, DAN FLAVIN, EUGÉNE LEROY, GILBERTO ZORIO, PIER PAOLO CALZOLARI, MICHELANGELO PISTOLETTO, WALRAVENS, MATT MULLICAN, JAN VERCRUYSSE, HARALD KLINGELHÖLLER, HERBERT BRANDL, JEAN-MARC BUSTAMANTE, MARISA MERZ, MARIO MERZ, BRICE MARDEN, ISA GENZGEN, RENÉ DANIELS, JEFF WALL, JAMES WELLING, ERNST CARAMELLE, HELMUT DORNER, MARIELLA SIMONI, RICHARD LONG, GERHARD RICHTER, PAT STEIR, ANDRÉ CADERÉ, BLINKY PALERMO, SOL LEWITT, SILVIE et CHÉRIF DEFRAOUI, THOMAS STRUTH, DAN GRAHAM, GÜNTHER FÖRG, LAWRENCE WEINER

Der Videofilm folgt der von Denys Zacharopoulos konzipierten Ausstellung im Museum und der Akademie der nordfranzösischen Stadt Tourcoing. Der umfangreichen Präsentation zeitgenössischer Kunst stehen die Arbeiten des Barockarchitekten und Vedutenzeichners Giovanni Battista Piranesi (1720-78) gegenüber. Der Film geht ausführlich auf die Arbeit dieses großartigen „Archäologen der Architektur“ ein, beschreibt Leben und Technik, und verbindet sein Oeuvre mit den Darstellungen moderner Skulptur, Malerei und Zeichnung.

Texte von Heraklit, Victor Hugo, Paul Valéry und Paul Virilio ergänzen den Film um die Problematik der Repräsentation moderner Kunst im Museum. Das Durchscheinende – Diaphane – der Ausstellung bildet die Struktur des Films.

Film von Martin Kreyssig zu einer Einzelausstellung von Harald Klingelhöller im Van Abbemuseum Eindhoven 1990, Länge: 20 min.

Der Videofilm dokumentiert eine Einzelausstellung des Düsseldorfer Bildhauers Harald Klingelhöller (*1954) im Van Abbemuseum Eindhoven 1990. Der Arbeitsweise des Künstlers folgend, wurde aus den Titeln der Skulpturen, der Beugung des Tätigkeitswortes „fallen“ und der Deklination der Worte „Anatomie“ und „Angst“ ein akustisches Gewebe erstellt, an das die dokumentarischen Aufnahmen der Ausstellung geknüpft sind. Beim Hören entsteht auf diese Weise ein Sprachraum, dessen assoziative Bildkraft neben den Skulpturen existiert, ohne sie zu erklären.

Film von Thomas Schultz (BRD 1989, s/w, 72 Minuten)

„zwischen Gebäuden“ ist ein Spielfilm nach Sätzen des „Räuber“-Entwurfs von Robert Walser.

„Begegnungen zwischen einem, der nicht weiß, was er will, und denen, die es wissen. Seine Ratlosigkeit lebt er entschlossen. Für jeden da, entzieht er sich jedem Zeichen von Vereinnahmung. Ohne Vorhaben hat er alles vor sich. An nichts gebunden, raubt er den Eingebundenen Festigkeit. Ohne feste Vorstellungen ist er radikal Mensch. Lose, liebt er alle Befestigten. Die haben es schwer, ihn loszulassen, nutzlos und unbenutzbar wie er ist.“ (Thomas Schultz). Quelle: Bärbel Freund

Credits zum Film „zwischen Gebäuden“

Text von Frederik Lang, erschienen anlässlich der Wiederaufführung des Films am 02. Februar 2024.

Einige Fotos von den Dreharbeiten in Berlin. Die Drehzeit umfasste 24 Tage zwischen 10.8. und 5.9.1988. Der Film wurde am 1. August 1990 in der Akademie der Künste in Berlin uraufgeführt.

„zwischen Gebäuden“

Film von Thomas Schultz (BRD 1989, s/w, 72 Minuten)

»Die Leinwand als Fläche nehmen diese Art von ‚Frontalität‘ herstellen, wie es sie etwa bei Pasolini oder bei Hou Hsiao Hsien gibt. Die Kamera (wenn der Standort einmal gefunden ist) nicht verrücken, nicht bewegen: auf dem Ausschnitthaften beharren, Tableaus herstellen. Die Originaltöne sind wichtig der ganze Stadtraum ist dann da.

In das äusserlich Registrierbare, Vorgefundene (Orte, Strassen, Häuser, Räume) die Fiktion setzen, sie mit Personen besetzen: ein Stück Literatur nehmen, es transponieren. Sätze (extrem fragmentiert) aus „Der Räuber“ von Robert Walser und mehr noch: diese Walser-Figur (verkörpert von Karl Heil) in den Mittelpunkt stellen. „Begegnungen zwischen einem, der nicht weiss, was er will, und denen, die es wissen. Seine Ratlosigkeit lebt er entschlossen. Für jeden da, entzieht er sich jedem Zeichen von Vereinnahmung. Ohne Vorhaben hat er alles vor sich. An nichts gebunden, raubt er den Eingebundenen Festigkeit. Ohne feste Vorstellungen ist er radikal Mensch. Lose, liebt er alle Befestigten. Die haben es schwer, ihn loszulassen, nutzlos und unbenutzbar wie er ist.“ (Thomas Schultz)

Die Potenz, die der Film entwickelt, kommt zuerst mal aus dieser Art von Stillstellung, die Thomas Schultz praktiziert: nach einem kurzen Wortwechsel, einer kurzen Aktion (etwa dem Aufhelfen eines auf der Strasse Liegenden) stehen sich die Akteure stumm und wie eingefroren gegenüber. Aber nicht als ’still‘, sondern real. Normalerweise ein Moment von Peinlichkeit in der Wirklichkeit eine Normverletzung. Was aber nicht heisst, dass dann nichts mehr passiert zwischen zwei Menschen, im Gegenteil. Gerade wenn sie nicht reden, die Konvention, die übliche Verbindlichkeit verlassen sich als ‚Geistkörper‘ gegenüberstehen, ist die oben genannte Potenz virtuell da, könnte sich manifestieren … Die ‚Peinlichkeit‘ macht vielleicht einem anderen Gefühl Platz: der Verlegenheit darüber, dass so viel unter der Konvention des Verkehrs, des Sprechens verborgen liegt, was sich nicht äussern kann. Ein enorm erotisierender Vorgang auch, wenn die ganze, brachliegende Potentialität durch diese Figur, die nichts will (den „Räuber“), zum Vorschein gebracht wird. An ihr, ihrem Verhalten, bricht sich die eingespielte Wirklichkeit, an ihr zerbricht die Norm. Die Frauen vor allem (die walserschen Servierfräuleins) haben Lust, dieser Figur so im Vorbeigehen kurz übers Haar zu streichen.

Nicht dass es nur diesen einen Typus von Einstellung gäbe die ‚Stillstellung‘ ist wie interjektiert in den Ablauf oder vielmehr: das Mosaik der Handlung. Das Verzögerungsmoment ist eingesetzt, um diese Potenz zu lösen und überall sichtbar zu machen. Selbst in den Einstellungen, in denen sich keine Akteure aufhalten: die menschliche Anwesenheit ist spürbar, allumfassend (der Beton der Balkonmauer spricht noch davon). Und doch auch, als anderes Moment der Stillstellung: die Drohung der Verlassenheit, der Öde. Der Verdinglichung. Das Dasein der Dinge kommt auch ohne Menschen aus.

Das ist ein anderes Verdienst des Films: dass er die zeitlich-lineare Struktur aufbricht, ihre Unerbittlichkeit als Norm begreift. Etwas folgen lässt, was bereits geschehen ist. Oder etwas geschehen lässt, was noch folgen wird. Die Abfolge so fragmentiert, dass die Möglichkeitsform aufscheint. Unvollendetes Futur als Zeitform des Films. Offengehalten in dem Stillgestellten. (Aber danach auch schon vergangen.)

Damit ist ein starker Gegensatz gegeben. Ein ‚Spiel‘ mit dem Eingespielten der Wirklichkeit. Ein potentielles Daraus-Heraustreten. Eine Figur, die nicht vereinnahmt werden kann. Die für sich ist, in dieser beharrlichen Widersinnigkeit. (Der Widersinn ist ihre Existenzweise.) Ein Fremdkörper, ein Fremdgeist scheel angesehen von den ‚Einheimischen‘. Von Frauen umkreist aber eben nicht so richtig benutzbar. Selbst wenn sie sagt „Wollen Sie mich heiraten?“, geht es mehr um die Worte, den Augenblick die Erotik, die dadurch darin aufblüht. (So fällt denn auch ein Schuss, unhörbar einer der Frauen wurde es zuviel, der Vortragende fällt von der Kanzel.)

Aber diese Figur der „Räuber“ besitzt eine Bankomat-Karte und bezieht sein Geld aus dem Automaten. Immer wieder hilft er Personen, die auf der Strasse liegen, auf. Öfter mal ist auch der Rettungsdienst im Einsatz. Das Unglück (das schlecht Allgemeine) liegt auf der Strasse, ist mit Händen zu greifen. Wozu sich zwanglos ein Zitat aus „Die Notizen“ von Ludwig Hohl fügen liesse: „Das Unglück allein ist noch nicht das ganze Unglück; Frage ist noch, wie man es besteht. Erst wenn man es schlecht besteht, wird es ein ganzes Unglück.

Das Glück allein ist noch nicht das ganze Glück.«

© Johannes Beringer, 2004

Zeughauskino, Berlin, 28.3.2004 (im Rahmen von „Eine ‚Berliner Schule‘“)

shomingeki, Filmzeitschrift, Nummer 15, Frühling / Sommer 2004