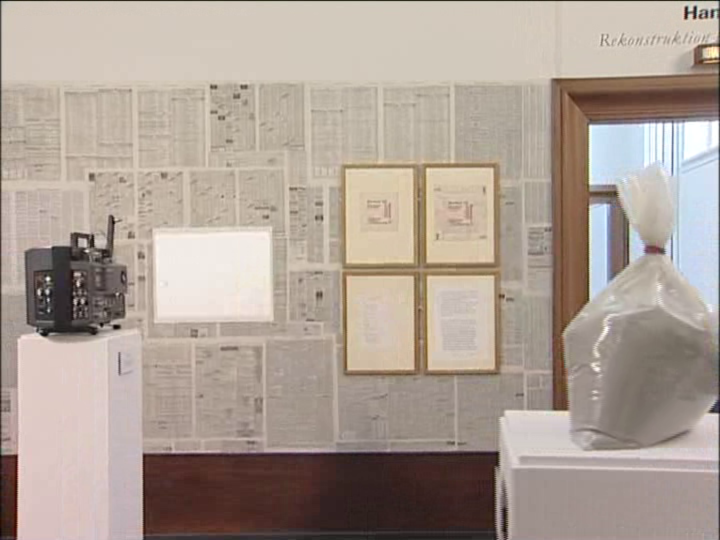

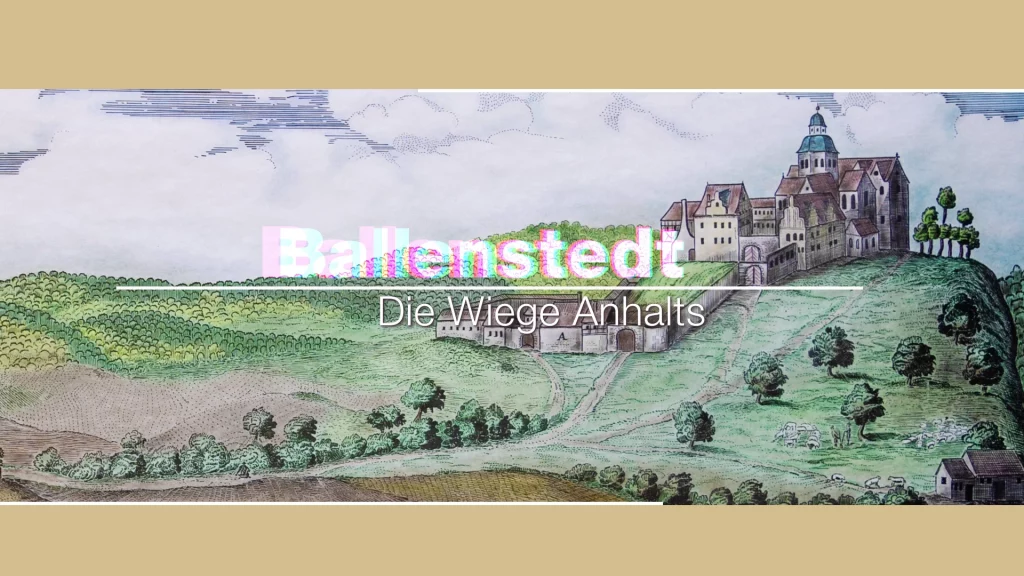

2018 entstand der Imagefilm für die Stadt Ballenstedt.

Konzept und Regie zu diesem Film führte Martin Kreyßig, die Umsetzung erfolgte gemeinsam mit Marc Wiebach (Compositing) und Jan-Billy Blum-Arndt (Color Artist), die musikalische Komposition stammt aus der Hand von Carl Christian Agthe.

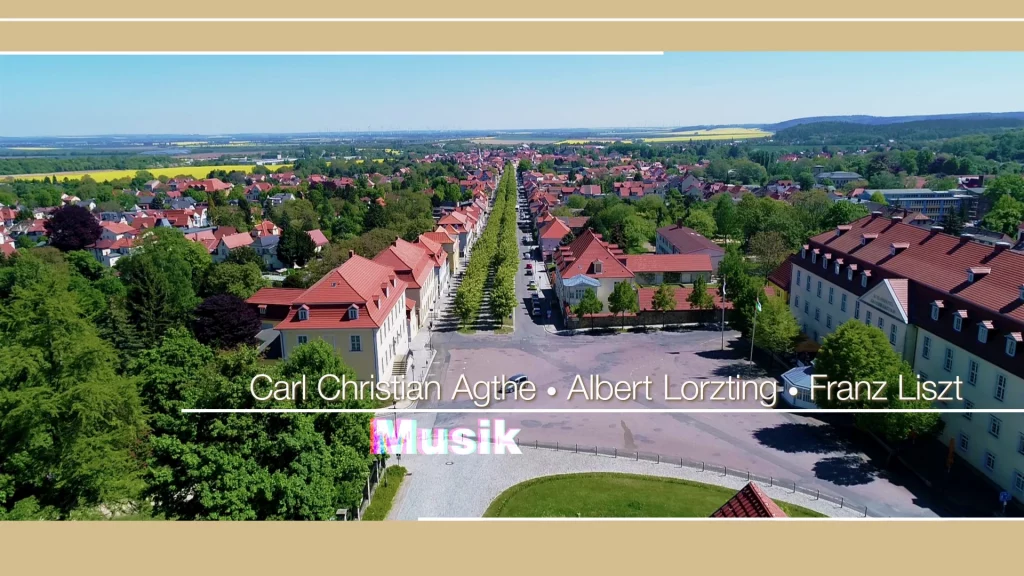

Die Flugaufnahmen lieferte Christian Müller, die Fotografien Jürgen Meusel.

Storyline des Films

GESCHICHTE

Uta von Ballenstedt stammte aus …

Markgraf Albrecht der Bär (1100 bis 1170) wirkte … als der Gründer Berlins und Wegbereiter der Mark Brandenburg. Albrecht der Bär und seine Gattin Sophie liegen hier in der Krypta – im Stammhaus der Askanier – begraben. Ballenstedt – Die Wiege Anhalts

Friedrich Albrecht von Anhalt Bernburg (1735-1796) verlegte … die Residenz nach Ballenstedt und ließ das Schlosstheater errichten.

BAUKUNST

An der Straße der Romanik gelegen, stammen die ältesten Teile des Schlosses aus dem 11. Jahrhundert. Seit 1765 in seiner Blütezeit – von Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts – war Ballenstedt mit seinem barocken Schlossensemble Residenzstadt Anhalts.

GARTENKUNST

Der preußische Gartenkünstler Peter Joseph Lenné gestaltete … den Schlosspark um 1860 als Gartenträume mit terrassierter Wasserachse

MUSIK

Hoforganist Carl Christian Agthe begründete … mit der Hofkapelle die Musiktraditionen in Ballenstedt

Albert Lorzting dirigierte … 1846 im Schlosstheater seine Märchenoper »Undine«

Franz Liszt eröffnete … als Dirigent das anhalt-bernburgische Musikfest 1852, das “erste Zukunfts-Musikfest”

MALEREI

Hofmaler und Kammerherr Wilhelm von Kügelgen portraitierte … das geistige und bürgerliche Leben der Frühromantik

Caspar David Friedrich besuchte … Ballenstedt und malte 1811 das Gemälde „Gartenterrasse“, die Lesende im Vordergrund ist Caroline Bardua, in der Bildmitte eine antike Göttin, die Kastanienallee, in der Fernsicht der Brocken

»Die Gegend war unendlich schön und über die prächtig blauen Berge erhob sich der Brocken im Sonnenschein wie ein weißer Zuckerhut.»

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Theaterarchitekt Bernhard Sehring erbaute … nach mittelalterlichem Vorbild die Roseburg und inszenierte sein Märchenschloss als italienischen und englischen Landschaftsgarten

Naturliebhaber, Kulturentdecker, Urlaubsgenießer erleben … die ehemalige Residenzstadt Anhalts – Barockjuwel im Vorharz

Ballenstedt – Die Wiege Anhalts

Immer mehr Städte und Kommunen setzen auf aussagekräftige Imagefilme, um ihre regionalen touristischen Highlights bestmöglich „in Szene“ zu setzen. Ziele, die mit der Erstellung solcher Videos verfolgt werden sind unterschiedlich; es muss nicht immer um die Steigerung der touristischen Standortattraktivität gehen. Wichtig ist: Die Botschaft muss überzeugen.

Martin Kreyßig, Professor für digitales Bewegtbild, setzt sich mit Filmsprache, Dramaturgie und Narratologie auseinander. In Kooperation mit der Stadt Ballenstedt sowie dem Medieninformatik-Absolventen Marc Wiebach entstand unter seiner Leitung ein Imagefilm, mit dem „die Wiege Anhalts“ besonders treffend in Szene gesetzt wurde. Seit dem 11. Jahrhundert transportiert Ballenstedt Emotionen – diese sollen nun mithilfe der Hochschule Harz übermittelt werden. Zu den Zielgruppen der touristischen Angebote gehören Naturliebhaber, Kulturentdecker sowie Urlauber, die seit August 2018 in den Genuss des Kurzfilms kommen. Er umspielt historische Größen, die in der regionalen Geschichte verortet sind – jedoch überregional Bedeutung erlangten – Bau- und Gartenkunst sowie Landschaftsarchitektur, aber auch Malerei und Musik. „Das Bewegtbild folgt einer Komposition des lange in Ballenstedt lebenden Komponisten und Organisten Carl Christian Agthe, mithilfe derer die historischen Alleinstellungsmerkmale musikalisch belebt werden“ erzählt Kreyßig.

© Text von Thomas Karolszak, 2018